核医学検査が技師法に記述されたのは何故なのか。

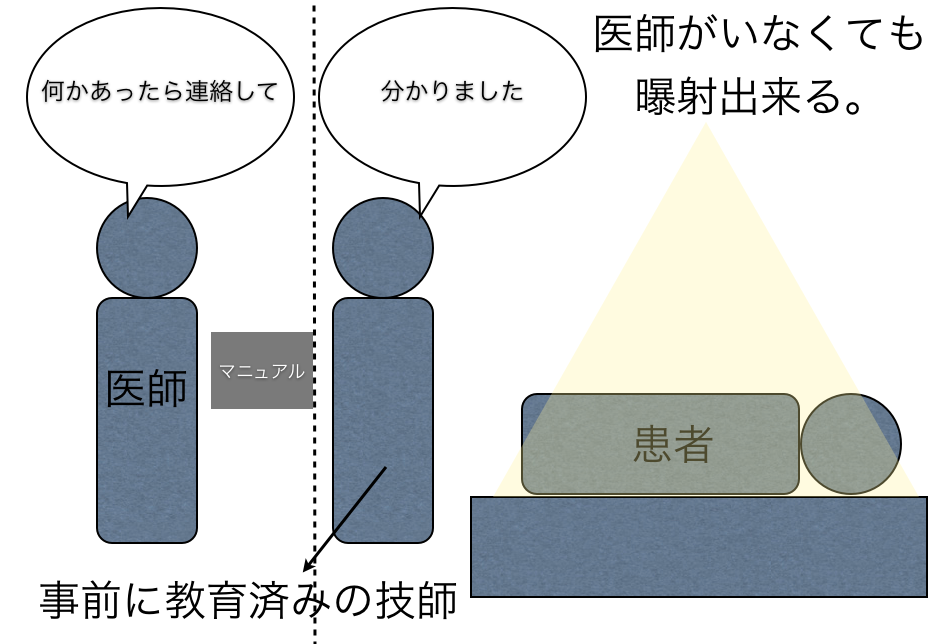

これまで核医学検査は、技師の業務範囲として正式には規定されていませんでした。 技師の行える業務は主に、診療(診断と治療)の為に外部放射線を照射する業務、それ以外に政令で 定められている画像診断装置を扱う業務でした。 核医学は体内に放射線を放出する核種を投与することで画像診断を行う検査なので、 外部放射線を照射していることにはなりません。 一方で、核医学検査装置は政令でも 技師が扱える画像診断装置として規定されていません でした。 実際のところ、核医学検査にほぼ100%の技師さんが携わっているので、これらの管理業務も 技師が行うのが慣例でしたが、正確にいうと管理業務を技師がやらなくても良かった?のです。 そういう意味で安全管理の意識が薄くなってしまうと、医療事故の遠因になってしまう可能性があります。 そこで、つい最近の技師法改正にあたり、実状に見合うように技師の業務を見直すため、 核医学検査装置を技師が扱える画像診断装置として技師法に追記することになりました。 厚生労働省の審議に関する資料がありましたので、掲載します。 <参考資料> 診療放射線技師の業務範囲について:資料1(厚生労働省)